Rでデータ標準化:欠損値の確認・削除・補完方法まとめ

# Rでデータ標準化:欠損値の確認・削除・補完方法まとめ

この記事では、Rを使用してデータ標準化を行う際に欠損値を扱う方法について説明します。データ標準化は、データのスケールを統一することで、分析やモデリングの精度を向上させるために行われます。しかし、データには欠損値が含まれることが多く、適切に扱わないと分析結果に影響を及ぼす可能性があります。この記事では、欠損値の確認、削除、補完方法について詳しく説明し、Rでデータ標準化を行う際の注意点についても触れます。

データ標準化は、データの特徴をより明確に把握するために行われます。標準化されたデータは、分析やモデリングの精度を向上させるだけでなく、データの比較や可視化にも役立ちます。しかし、欠損値が含まれると、標準化の結果が正確でなくなります。したがって、欠損値を適切に扱うことが、データ標準化の成功に不可欠です。

この記事では、Rを使用して欠損値を確認、削除、補完する方法について詳しく説明します。また、データ標準化の注意点についても触れ、Rでデータ標準化を行う際のベストプラクティスについても説明します。

Rでデータ標準化の重要性

データ標準化は、データ分析において非常に重要なステップです。標準化されたデータは、分析結果の信頼性を高め、データの特徴をより明確に把握することができます。Rでは、データ標準化を簡単に行うことができますが、欠損値の存在はデータ標準化の際に問題となることがあります。

# Rでデータ標準化を行う際には、欠損値の確認が必須です。欠損値は、データの分析結果に影響を与える可能性があります。したがって、欠損値を確認し、適切に対処することが必要です。Rでは、is.na()関数を使用して欠損値を検出することができます。この関数は、データフレーム内の欠損値を検出し、論理値のベクトルを返します。

データ標準化の際には、欠損値の削除も重要です。欠損値を削除することで、データの分析結果の信頼性を高めることができます。Rでは、na.omit()関数を使用して欠損値を削除することができます。この関数は、データフレーム内の欠損値を削除し、新しいデータフレームを返します。ただし、欠損値を削除する際には、データの特徴を失わないように注意する必要があります。

欠損値の確認方法

# Rでデータ標準化を行う際、欠損値の確認は非常に重要なステップです。欠損値とは、データセット内に存在するが値が未入力または不明なデータのことです。欠損値を確認するには、is.na()関数を使用します。この関数は、データセット内の各要素が欠損値であるかどうかを判定し、論理値を返します。

たとえば、次のコードを実行すると、データセットdf内の欠損値を確認できます。

r

df <- data.frame(x = c(1, 2, NA, 4, 5), y = c(NA, 2, 3, 4, 5))

is.na(df)

このコードを実行すると、次のような結果が得られます。

r

x y

[1,] FALSE TRUE

[2,] FALSE FALSE

[3,] TRUE FALSE

[4,] FALSE FALSE

[5,] FALSE FALSE

この結果から、データセットdf内の欠損値の位置を確認できます。

欠損値の削除方法

# Rでデータ標準化を行う際、欠損値の削除は重要なステップです。欠損値を削除するには、na.omit()関数を使用します。この関数は、欠損値を含む行をデータセットから削除します。ただし、na.omit()関数を使用する際には注意が必要です。なぜなら、欠損値を含む行を削除すると、データセットの構造が変化する可能性があるからです。

たとえば、データセットに複数の変数があり、1つの変数に欠損値がある場合、na.omit()関数を使用すると、その行全体が削除されます。これは、他の変数の値も削除されることを意味します。したがって、na.omit()関数を使用する前に、データセットの構造を確認し、欠損値を含む行を削除しても問題がないことを確認する必要があります。

欠損値を削除する別の方法としては、na.exclude()関数があります。この関数は、欠損値を含む行をデータセットから削除しますが、データセットの構造を維持します。ただし、na.exclude()関数は、欠損値を含む行を削除するだけで、欠損値を補完することはできません。したがって、欠損値を補完する必要がある場合は、他の方法を使用する必要があります。

欠損値の補完方法

# 欠損値の補完方法は、データ分析において非常に重要なステップです。欠損値を補完することで、データの品質を向上させ、分析結果の信頼性を高めることができます。Rでは、欠損値の補完方法として、平均値や中央値を使用する方法があります。

平均値を使用して欠損値を補完する場合、mean()関数を使用します。例えば、データフレームの特定の列に欠損値がある場合、mean()関数を使用してその列の平均値を計算し、欠損値を補完することができます。ただし、平均値を使用する方法は、データに外れ値がある場合には適していない可能性があります。

中央値を使用して欠損値を補完する場合、median()関数を使用します。中央値は、データの順序の中央の値であり、外れ値の影響を受けにくいため、平均値よりも信頼性が高いと考えられます。ただし、中央値を使用する方法は、データの分布が非対称である場合には適していない可能性があります。

データの標準化方法

データの標準化は、データ分析において非常に重要なステップです。標準化されたデータは、分析結果の信頼性を高め、データの特徴をより明確に把握することができます。Rでは、データの標準化を実行するために、# scale() 関数を使用します。この関数は、データの平均値と標準偏差を使用して、データを標準化します。

データの標準化を実行する前に、欠損値の確認が必要です。欠損値は、データの分析結果に影響を与える可能性があるため、確認しておく必要があります。Rでは、# is.na() 関数を使用して、欠損値を検出します。この関数は、データに欠損値がある場合に、TRUE を返します。

欠損値を確認した後、欠損値を削除する必要があります。Rでは、# na.omit() 関数を使用して、欠損値を削除します。この関数は、欠損値を含む行を削除します。ただし、欠損値を削除することで、データの特徴が失われる可能性があるため、注意が必要です。

データセットの標準化方法

データセットの標準化は、データ分析において非常に重要なステップです。標準化することで、データのスケールを統一し、分析結果の精度を向上させることができます。Rでは、データセットの標準化に使用される主な関数はscale()関数です。この関数は、データセットの平均値と標準偏差を計算し、データを標準化します。

データセットの標準化を行う前に、欠損値の確認と削除または補完を行う必要があります。欠損値の確認にはis.na()関数を使用します。この関数は、データセット内の欠損値を検出します。欠損値の削除にはna.omit()関数を使用します。この関数は、欠損値を含む行を削除します。欠損値の補完にはmean()関数やmedian()関数を使用します。これらの関数は、欠損値を平均値または中央値で補完します。

データセットの標準化を行うには、まずデータセットを読み込みます。次に、欠損値の確認と削除または補完を行います。最後に、scale()関数を使用してデータセットを標準化します。標準化されたデータセットは、データ分析に使用できます。データセットの標準化は、データ分析の精度を向上させるために非常に重要なステップです。

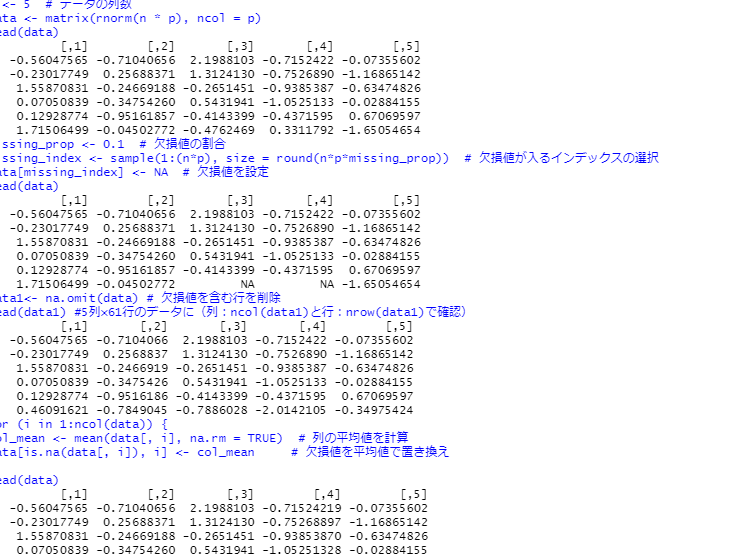

実践例:Rで欠損値を含むデータセットを標準化する

# 実践例では、Rを使用して欠損値を含むデータセットを標準化する手順について説明します。まず、データセットを読み込んで欠損値を確認します。欠損値の確認には、is.na()関数を使用します。この関数は、データセット内の欠損値を検出して、論理値のベクトルを返します。

データセットを読み込んだ後、欠損値を確認するためにis.na()関数を使用します。例えば、データセットdfに欠損値がある場合、is.na(df)と入力すると、欠損値の位置が表示されます。次に、欠損値を削除するためにna.omit()関数を使用します。この関数は、欠損値を含む行を削除して、新しいデータセットを返します。

欠損値を削除した後、データセットを標準化するためにscale()関数を使用します。この関数は、データセットを標準化して、平均値が0、標準偏差が1になるように変換します。標準化されたデータセットは、分析やモデル構築に使用できます。

まとめ

# Rでデータ標準化:欠損値の確認・削除・補完方法まとめ

データ標準化は、データ分析において非常に重要なステップです。標準化されたデータは、分析結果の信頼性を高め、データの特徴をより明確に把握することができます。しかし、データには欠損値が含まれることが多く、標準化の際に問題を引き起こすことがあります。この記事では、Rを使用して欠損値を標準化する方法と、欠損値がある場合の対処法について説明します。

欠損値の確認は、データ標準化の最初のステップです。Rでは、is.na()関数を使用して欠損値を検出することができます。この関数は、データフレームやベクトル内の欠損値を検出し、TRUEまたはFALSEの値を返します。欠損値の確認後、na.omit()関数を使用して欠損値を削除することができます。この関数は、欠損値を含む行を削除し、新しいデータフレームを返します。

欠損値の補完は、欠損値を削除する代わりに、欠損値を推定値に置き換える方法です。Rでは、mean()関数やmedian()関数を使用して欠損値を補完することができます。これらの関数は、データの平均値や中央値を計算し、欠損値を置き換えることができます。標準化は、scale()関数を使用して行うことができます。この関数は、データを平均値0、標準偏差1に標準化します。

データセットの標準化は、data.frame()関数を使用して行うことができます。この関数は、データフレームを標準化し、新しいデータフレームを返します。欠損値を含むデータセットを標準化する際には、注意点があります。欠損値を削除する場合、データの特徴が失われる可能性があります。欠損値を補完する場合、補完値が不正確である可能性があります。したがって、欠損値を含むデータセットを標準化する際には、慎重に検討する必要があります。

まとめ

この記事では、Rを使用して欠損値を標準化する方法と、欠損値がある場合の対処法について説明しました。欠損値の確認、削除、補完、標準化の方法を説明し、データセットの標準化についても触れました。欠損値を含むデータセットを標準化する際には、注意点がありますが、適切な方法を選択することで、信頼性の高い分析結果を得ることができます。

よくある質問

Rでデータ標準化する際に、欠損値の確認はどのように行いますか?

Rでデータ標準化する際に、欠損値の確認は非常に重要です。summary()関数やis.na()関数を使用して、欠損値の有無や数を確認することができます。summary()関数は、データの基本的な統計量を表示する関数で、欠損値の数も表示されます。一方、is.na()関数は、欠損値であるかどうかを判定する関数で、TRUEまたはFALSEを返します。これらの関数を使用することで、欠損値の確認を行うことができます。

Rでデータ標準化する際に、欠損値を削除する方法はどのように行いますか?

Rでデータ標準化する際に、欠損値を削除する方法は、na.omit()関数やcomplete.cases()関数を使用することです。na.omit()関数は、欠損値を含む行を削除する関数で、データフレームを返します。一方、complete.cases()関数は、欠損値を含まない行を抽出する関数で、論理ベクトルを返します。これらの関数を使用することで、欠損値を削除することができます。

Rでデータ標準化する際に、欠損値を補完する方法はどのように行いますか?

Rでデータ標準化する際に、欠損値を補完する方法は、mean()関数やmedian()関数を使用して、平均値や中央値を計算し、欠損値を置き換えることです。また、miceパッケージやmissForestパッケージなどのライブラリを使用して、複雑な補完方法を実行することもできます。これらの方法を使用することで、欠損値を補完することができます。

Rでデータ標準化する際に、欠損値の確認・削除・補完の順序はどのように行いますか?

Rでデータ標準化する際に、欠損値の確認・削除・補完の順序は、確認→削除→補完の順序で行うことが一般的です。まず、欠損値の確認を行い、次に、削除または補完を行う必要があるかどうかを判断します。削除する場合は、na.omit()関数やcomplete.cases()関数を使用し、補完する場合は、mean()関数やmedian()関数を使用します。最後に、データの品質を確認し、必要に応じて、さらに処理を行います。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事